2019年12月以来,一场由新型冠状病毒(2019-nCov)导致的严重传染病疫情由武汉至全国蔓延。为阻断疫情向校园蔓延,哈尔滨理工大学依据教育部要求积极组织全校教师充分利用在线课程教学资源,依托各级各类在线课程平台积极开展线上授课和线上学习等在线教学活动,实现“停课不停教、停课不停学”。在此期间学校的每一位教师都坚守岗位,积极应对,迎接挑战,为学生上好疫情期间每一堂课,电气工程系尹儒老师就是其中一位。

尹儒,电气工程系电子信息教研室青年教师,疫情期间主要承担电子信息工程和自动化专业的《电子技术II》课程。疫情爆发初期尹儒老师就时刻关注疫情动态以及学校网站、QQ群中发布的关于应对疫情期间教学活动的举措,收集关于各种线上平台的资料,自主学习以便更好的应对疫情带来的教学挑战。自1月29日起,尹儒老师根据学校提供的培训学习了了雨课堂学习平台、超星泛雅平台以及智慧树等平台的使用。通过对比各个平台的功能、资源及与本校教学大纲的匹配程度,选择超星学习通平台和腾讯课堂作为主要的教学平台和手段来建设课程内容,并且在教学中不断的摸索、完善从多个维度总结出较好的授课经验,并得到了学生和督导的普遍认可。

一、在线教学设计

1.发布明确的学习导引

在正式学习之前, 给学生发布课程大纲以及每个学时之前给学生发布细化的课堂学习目标,让学生有目标有步骤的开展学习。

2.设计多种形式的学习任务

针对不同的知识点和知识模块设计不同的学习任务。比如对一些概念性的知识点鼓励学生联系实际在课堂上讨论,提升课堂的趣味性;而针对实践性较强的知识模块以项目式的教学手段,提高学生的动手能力;针对每个学习目标,设置相应的测验、作业、实验等多种形式的学习活动,保证学生的参与度和积极性。

3.及时在线互动

在线课程由于没有实体课堂作为载体, 学生在线学习很容易因为没有和老师及同伴的交流环节产生学习倦怠而放弃学习。尹儒老师在课程中设置了三类互动环节:学生和系统之间的互动。在课程的知识点结束后会有相应的测试题,学生答题结束后,系统阅卷并给出答案解析;学生和学生之间的互动。在完成模块任务之后,学生和学生之间可以通过平台讨论区进行问题讨论;学生和教师之间的互动。每个课程模块的线上任务点完成后,通过腾讯课堂组织集体答疑,学生可以向教师提问,教师可以通过举手、抢答等方式检验学生的学习成果和提高学生积极性。

4.实时学习评价

学习通平台自带的评价系统可以对学生的学习行为进行及时评价。尹儒老师不定时的将教学班的成绩导出发布给学生,学生能看到自己和他人的成绩,形成一个有序竞争的环境。

二、在线教学实施

1.内容教学

在结合多个团队的课程资源基础上,尹儒老师将视频资源作为课前预习和课后复习用的辅助资料,把课堂分为课前预习+课堂直播答疑、讨论+课后复习巩固、问题反馈再到课前资料补充和课堂答疑的闭环系统,帮助学生有效的学习并通过反馈加强和改进学习方法,达到更好的学习效果。

(1)课前将学习导引和微课视频、ppt等学习资料发布给学生,让学生明确本节课需要掌握的知识点和知识结构,以清晰的思路进行课前的预习和课堂的听讲、答疑。

图1课程说明和第一课时任务点介绍

(2)将课程中涉及的重点问题,发布为讨论题,让学生带着问题学习,引导学生做探究式学习。

图2 部分学生讨论情况

(3)专业课学习的一个难点在于专有名词比较多,比较难懂,为了让学生能够更好的学习尹儒老师启发学生结合生活中的实例来理解专业知识,达到理论联系实际,深化知识理解的效果。

图3 课堂中学生抢答情况

2.在线环境与学习效果关注

(1)在线环境

考虑到学习通平台承受能力有限,尹儒老师把将学习通平台和腾讯课堂结合使用。学习通平台承担微课视频、ppt、测验等环节,如果网络拥堵,这些资料还可以通过qq群文件发布给学生。而腾讯课堂可以作为直播环节使用,并且可以实现ppt同步讲解和屏幕分享以及选人、签到、答题等功能。腾讯课堂的上课内容还能形成回放,供学生复习。

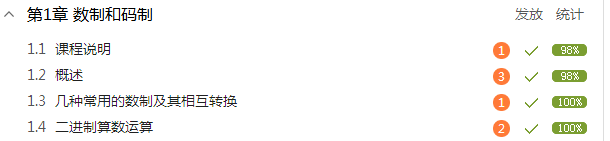

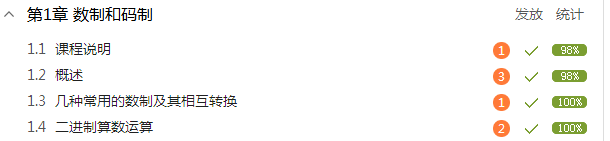

图4学生观看时长统计

(2)学习效果

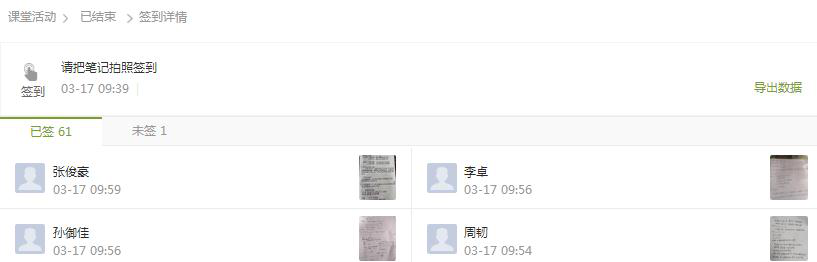

课堂前半部分学生以自主学习为主,教师通过在后台监测,实时掌握学生的学习情况,学习进度。查看学生的测试题结果,记录学生易错题,准备答疑。利用学习通的拍照签到功能,学生上传笔记,老师可以进行学习监督

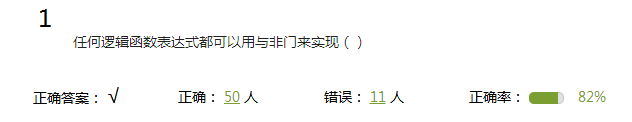

图5学生任务点完成情况

图6学生测验情况统计

图7学生拍笔记签到

三、在线教学成效

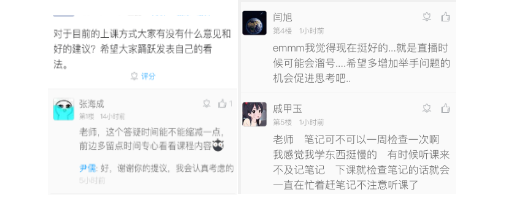

通过实施合理的教学设计和有效的在线教学实施,目前得到了学生对在线教学方式的初步认可和接受,与传统课堂方式相比,学生的积极性也得到了调动和提高。学生对课程内容能够做到反复的学习,并且对于疑难问题能够积极的向老师反馈或者与同学讨论。

图8部分学生成绩统计

图9学生对目前课程教学的部分意见和反馈

通过此次线上教学的实践,尹儒老师分享到:在教学工作中,教师要紧跟时代步伐,学习先进教育思想和理论,掌握现代教学方法和手段,持续加强课程建设,不断提升自身的教学能力和水平,才能在现今信息社会中适应形势,适应教学对象的新变化,才能上好每一堂课。